本記事では「いまさら聞けない」大人の弔事マナーを10のポイントから解説します。

社会人として生活していると避けて通れない不祝儀の場。

失敗しないための大人の不祝儀のマナーを確認していただけたら幸いです。

この記事の目次

弔事のマナーを10のポイントで解説します。

訃報を受けたらどのように行動するか

突然の訃報でも慌てず、すぐにけ付けられるように準備しましょう。

親族や親しい間柄なら、手伝いが必要か確認することも必要です。

お通夜の場合は服装にこだわらず、つけているアクセサリーを外す程度で構いません。

そこまで近い間柄でない場合はお通夜、葬儀に参列しますが、事情により参列できない場合は弔電を打つようにしましょう。

仕事関係で訃報を受けた場合も参列したほうが良い?のか

もともと、お通夜は親族や親しい友人が参列するものでした。

最近は、お通夜、告別式ともに広く通知するようになりました。

親族や親しい友人かかわらず、両方に参列しても、場合により、どちらかに参列しても良いとされています。

共物、共花を贈る場合に注意することは?

共物、共花は基本的に親しい間柄、あるいは会社として贈ります。

宗派によりルールがあるため贈らない方が良いものがあるため、葬儀担当の人に相談することをおススメします。

キリスト教式では供物は贈りません。

色んなルールを守りながら御遺族と相談して失礼のないようにふるまいましょう。

葬儀の通知に「御供え物、御共花辞退」と記載されている

訃報の通知に記載があれば特別用意する必要はありません。

ただし、お香典は用意します。

「御厚志辞退」という記載はお香典を辞退しますという意味ですが、念のためお香典は用意しましょう。

香典を用意する

不祝儀袋の正しい書き方は?

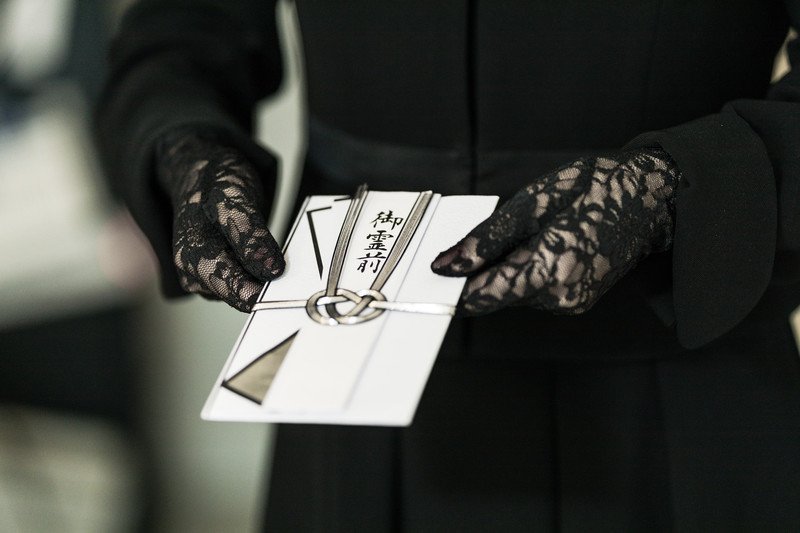

お通夜、葬儀に参列する時は、「御霊前」に白黒や銀の結び切りの水引のかかった不祝儀袋を用意しましょう。

一般的にはどの宗派にも使用することができます。

「御仏前」は仏式で、四十九日以降の故人が仏様になられてから差し上げる場合に用いるので注意します。

不祝儀袋に名前を書く時の注意点は?

不祝儀袋に名前を書く時は、薄墨と言われていますが、気持ちが大切ですので、普通の墨で書いても大丈夫です。

お住いの地域でも違いはありますが、薄墨にこだわらなくでも良いでですよ。

不祝儀には新札を入れてはいけない?

突然の訃報にはいつも驚かされます。

不祝儀袋に新札を入るという事は、事前に用意していたという印象につながります。

古いお札を用意することをおススメします。

もし、新札しかない場合は縦半分に折り目を入れて入れましょう。

葬儀に参列できない場合お香典がどうするか?

どうしてもお通夜、告別式に参列できず、香典を渡せない場合は現金書留で郵送します。

香典袋を用意して香典を入れて送ります。

お金だけでなくお悔みと葬儀に参列できないお詫びを手紙にしたため同封することが大人とマナーです。

葬儀の後に訃報を知った場合はどう対応するか?

遺族に連絡してお悔みの言葉を伝え、後日遺族の都合に合わせて弔問しましょう。

遠方でどうしても訪問できない場合は香典やお供え、献花を贈るようにしましょう。

遺族と話すときや弔問の内容で注意することは?

「重ね重ね」や「たびたび」など不幸が重なることを連想させる言葉には注意しましょう。

「ご冥福」「御供養」などは仏教の言葉なのでほかの宗派では使わないようにします。

弔事のマナーを10のポイントで解説します。|まとめ

大人になればなるほど、不祝儀に出席する機会は増えます。

ですが、いまさら人には聞けない常識が存在します。

住んでいる地域のルールはあります。

よく理解して行動したいものですね。

参考になれば幸いです。

それでは。

.png)